単発、多発に関係なく肺動静脈瘻ある方は必見

脳膿瘍とは

脳膿瘍(のうのうよう)とは、脳の中に細菌などの微生物が感染して膿(うみ)がたまる病気です。

肺のフィルター機能が破綻し、細菌性塞栓が脳へ直達しやすくなるこれは、肺動静脈瘻 ・ 動静脈シャントによって肺のフィルター機能が破綻し、細菌性塞栓が脳へ直達しやすくなる

ナレーション解説

オスラー病(HHT: 遺伝性出血性毛細血管拡張症)における**脳膿瘍(のうのうよう:脳内に膿がたまる感染症)**の発生要因は、HHTの病態特有の血管異常に深く関係しています。以下に、医学的根拠に基づいたわかりやすい解説を行います。

🔷 オスラー病における脳膿瘍の発生要因

❶ 肺動静脈瘻(PAVM)による細菌フィルター機能の喪失

▶ 正常な肺の役割

- 肺の毛細血管は、血液中の細菌や小さな血栓を捕捉・除去するフィルターの役割を果たしています。

- これは全身に細菌が広がるのを防ぐ重要な生体防御機構です。

▶ オスラー病の患者では…

- 肺動静脈瘻(PAVM)があると、動脈と静脈が毛細血管を介さず直接つながってしまうため、

- 細菌や微小塞栓が肺でろ過されず、そのまま全身(特に脳)に流れてしまいます。

📌 結果:細菌が脳の血流に入り込み、感染性塞栓や脳膿瘍を引き起こす

❷ 口腔内・鼻腔内の細菌が原因となる

▶ 典型的な感染源

- 歯科治療(抜歯・スケーリングなど)

- 鼻血処置(ガーゼタンポン・焼灼など)

- 上気道炎、扁桃炎、副鼻腔炎

▶ HHT患者でのリスク

- 口腔や鼻腔の常在菌(連鎖球菌や嫌気性菌など)が、肺を通過して脳に達しやすい

📌 結果:日常的な感染が命に関わる脳感染症に直結する恐れがある

❸ PAVMの大きさ・数・未治療がリスクを高める

- 特に3mm以上のPAVMがあると、感染性塞栓のリスクが顕著に上昇

- 未治療・未発見のPAVMがあると、発症まで気づかれず初発症状が脳膿瘍になることも

📌 結果:PAVMの早期発見・塞栓術が最大の予防策

🔶 発症パターンの特徴

| 要素 | 特徴 |

|---|---|

| 年齢 | 小児〜中高年まで幅広い(若年例もあり) |

| 症状 | 発熱・頭痛・意識障害・けいれんなど |

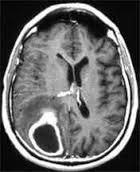

| 画像所見 | 脳MRI・CTで嚢胞性病変・浮腫・リング状造影が特徴的 |

| 原因菌 | 嫌気性菌、連鎖球菌、口腔内常在菌が多い(細菌性) |

🔷 予防対策と推奨対応

✅ 予防法(国内外のHHT診療ガイドラインより)

| 状況 | 推奨対応 |

|---|---|

| PAVMがある場合 | → 塞栓術(カテーテル治療)が最優先 |

| 歯科・鼻科処置時 | → アモキシシリンなど抗菌薬の予防投与を考慮 |

| 日常生活 | → 感染徴候(微熱・倦怠感)に注意、早期受診 |

| 既往歴がある場合 | → 再発予防のために抗菌薬の定期的予防投与を検討(要専門医判断) |

🔶 解説のまとめ

オスラー病の脳膿瘍は、肺のバイパス構造(PAVM)によって細菌が脳に直接流入し、感染巣を作るというメカニズムにより発生します。

そのため、PAVMの治療と口腔衛生管理・医療介入時の抗菌薬予防が極めて重要であり、放置すれば重篤な神経後遺症や死亡のリスクもあります。

原因と症状

オスラー病患者は肺・肝臓の動静脈瘻(シャント)を持つことが多いため、微生物が肺を経由して直接脳に達し、脳膿瘍を形成するリスクが高まります。

主な初期症状

- 頭痛

- 比較的徐々に悪化し、持続性・反復性の頭痛として現れることが多い。

- 微熱・発熱

- 発熱は高熱でないこともあり、37度台の微熱程度である場合がある。

- 倦怠感・無気力

- 徐々に進行する疲労感や集中力の低下が起こる。

- 吐き気・嘔吐

- 特に頭蓋内圧が上昇する場合に起こりやすい症状。

- 神経症状(局所的な症状)

- 四肢の軽度な麻痺、感覚障害、視野障害、言語障害など、脳膿瘍の位置によって多様な症状が出現する。

- てんかん発作

- 初期の症状として、けいれんや発作が突然起きることがある。

- 意識レベルの軽度変化

- 集中力低下、注意散漫、ぼんやりした状態など、微妙な意識変容が認められる場合もある。

注意すべきポイント

オスラー病患者は肺動静脈瘻(シャント)を持つことが多いため、微生物が肺を経由して直接脳に達し、脳膿瘍を形成するリスクが高まります。

特に、以下の点が重要です。

- 肺動静脈瘻があるオスラー病患者が微熱、頭痛、倦怠感などの漠然とした症状を訴えた場合、脳膿瘍を疑うこと。

- 初期症状は非特異的であるため、症状が軽微でも注意深く評価することが必要です。

- 早期のMRIやCTによる画像検査を積極的に実施することが、診断遅延を防ぐために推奨されます。

脳膿瘍は迅速な診断と治療が予後を大きく左右する疾患です。オスラー病患者の臨床経過では特に早期発見が重要です。

■ 現状の整理

- 疾患背景:多発性肺動静脈瘻 → 動静脈シャントによって肺のフィルター機能が破綻し、細菌性塞栓が脳へ直達しやすくなる

- 既往症:脳膿瘍を繰り返している(再発性)

- 現在の症状:治療終了から1ヶ月以上経過後も微熱が持続

- 問題点:

- 予防的抗菌薬の処方が行われていない

- 調剤指示が医師から出ていない

- 微熱が続くが追加の検査や治療方針が示されていない

■ 医学的な標準対応(文献・専門医ガイドラインに基づく)

1. 抗菌薬予防(感染性塞栓の予防)

- 推奨対象:肺動静脈瘻を有するHHT患者で、未治療または再発性脳膿瘍の既往がある場合

- 目的:口腔由来や消化管由来の菌がシャントを通って脳に届くのを防ぐ

- 推奨薬剤例(歯科治療時など):

- アモキシシリン(Amoxicillin)2g 経口、1時間前

- ペニシリンアレルギーがある場合は、クリンダマイシン600mgなど

→ ただし、慢性予防投与についてはケースバイケースで、専門医の判断が必須です。

2. 長期微熱の原因検索

- 再発脳膿瘍、治癒不全、もしくは新たな感染巣の可能性あり

- 血液検査、炎症反応(CRP、白血球、プロカルシトニン)、脳MRI、全身PET/CTなどの再評価が推奨されます

■ 推奨される対応

- HHTに精通した専門医に紹介を依頼

→ 総合診療科、呼吸器内科、感染症内科、脳神経外科の連携が必要です。

→ CureHHTに登録されている国内協力機関が望ましいです。 - 患者さん本人・ご家族が主治医に要望すべき項目(文面例あり)

以下のような要望を文書で伝えることが効果的です。